在浙江大学,一门颇具“野性”的课程正在悄然走红。这里没有空调教室、没有笔记试卷,没有电子屏幕,取而代之的是密林、溪流、巨石与挑战——这就是竺可桢学院联合体艺部开设的素质拓展课·野外实践课,被同学们戏称为“浙大版荒野求生”。在这门“课上会湿身,课后肌肉酸”的课程中,学生们以脚为尺、以山为卷,在自然中书写成长印记。

“世上没有一座山是白爬的,走过的每一步都算数。”

在“天石滩”巨石坡地形中,学生们迎来了本次课程最具挑战性的环节。山体陡峭,岩石嶙峋,每一步都需谨慎前行。这里没有现成的路,只有靠团队协作与个人判断不断探索。面对复杂地形,学生们相互扶持,灵活应变,展现出坚定意志与高度默契。

刘明老师表示:“这不仅是一次体能考验,更是心智与意志的锤炼。”在艰难的攀登中,浙大的同学们用行动诠释了协作、坚持与责任,悄然完成了一次成长的历练。

我们不仅是ZJUer,更是‘荒野Zer’!

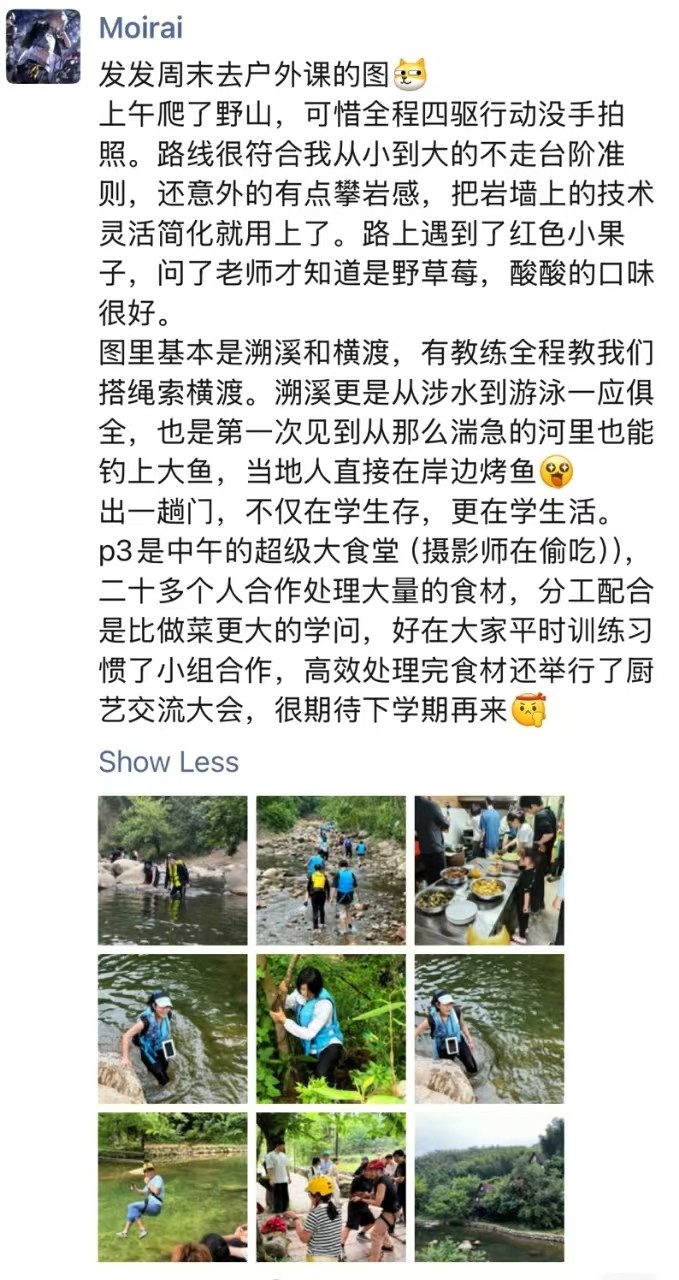

沿着一条蜿蜒的溪流走进自然的深处。同学们身穿救生衣、脚踏涉水鞋,他们踏入冰冷溪水,逆流而上,碎石密布、水势湍急,每一步都充满不确定性。溪水深浅不一、难以捉摸,脚下石头湿滑、急流不断,稍不留神便会跌入水潭。有人摔倒,有人滑落,也有人毫不犹豫跳入水中施以援手。水性好的同学游过去扶起同伴,还有人高声呼喊:“坚持住!”但无一人选择退出,因为他们知道——前方不是终点,而是旅程真正的开始。“在水里摸索着前进的感觉,就像我们面对生活的挑战。”2023级电气工程学院陈丙潼同学感慨道,“团队协作不是写在纸上的口号,而是你摔倒那一刻,有人立刻拉你一把。”而2023级计算机学院金裕涵同学也深有同感:“比起课堂上讲的‘协作精神’,这一脚踩进水的瞬间,才真正懂得什么叫彼此依靠。”

在这条蜿蜒的溯溪路上,汗水与溪水交融,跌倒与搀扶交替。学生们在自然的考验中体验到最直接的信任与团结,也在一次次彼此扶持中,默契地组成了一支不抛弃、不放弃的“野外共同体”。溯溪之后,队伍转入更为原始的林地。藤蔓缠绕、地形陡峭,行进难度陡然升级。学生们手持自制登山杖,一手拨开枝叶,一手紧抓地势,彼此提醒、协同前行。在树影与泥土之间,他们学会了放慢脚步,也学会了彼此照应。学生们走的是自然的路,却走出了自己的精神高度。”

“行走的课堂”,是对成长最真实的回答

2022级外国语学院吴若雪同学说:“我们不仅在学‘生存’,更在学‘生活’。”在中午的“超级大食堂”环节,二十多名同学围在一起,通力协作处理挖回来的野菜与食材。现场俨然一座“临时厨房”,热火朝天,忙而不乱。虽然一开始略显混乱,但很快大家自动进入协作状态:有人烧菜掌勺,有人切菜备料,有人打下手传递工具,还有人负责端菜分发,配合默契。更有趣的是,同学们自发举行了一场“厨艺交流大会”,各组轮流展示自己的拿手菜肴,现场笑声不断,气氛温馨热烈。我真正体会到,合作不是一种被安排的流程,而是一种主动承担、一种相互成就。我们不是来完成任务,而是来把事情一起做到最好。”

2023级竺院混合班专业是自动化说“有时候你以为自己坚持不下去了,但看到队友一个个都咬牙向前,你也会拼尽全。”“野外环境的不确定性、天气的变化、任务的挑战,都远比教室中的学习更具压力。在面对巨石攀爬、涉水、林地穿越等活动时,我需要不断突破自己的心理舒适区。当看到同学们都咬牙坚持完成任务时,我也会深刻体会“坚持”的意义。”

2023级生物医学工程与仪器科学学院林磊同学说:“野外实践课程的独特价值,在于它营造了一个远离标准答案、充满不确定性的真实世界。在这个环境中,我们必须直面突发问题、未知情境和资源受限的挑战,而不是依靠课本或“百度一下”的现成方案。通过课程我们逐渐学会自主判断、快速决策和灵活应对。更重要的是,开始理解:所谓“成长”,不是不犯错,而是在不确定中找到方向,在混乱中保持冷静,在挑战中学会协作。我想这正是野外实践课程给予我们的深刻体验。

荒野课堂:育人之道别开生面

浙江大学素质拓展课程秉承着“三链、四融、五育”课程体系,全面提升学生身心素质。三链包含“知识链,技能链,素养链”;四融包含课内外融合,线上线下融合,虚实融合(AI智能体)、师生融合;五育:德智体美劳并举。并探索“课堂+自然”的多维融合育人路径。本次野外实践教学正是课堂教育与真实环境结合的生动写照。浙江大学体艺部户外教师刘明表示:“学生的成长不应局限在教室里,真正的素质拓展,应该敢于把学生带到自然中、带到挑战前。”

浙大最“野”的课,欢迎同学们来体验!

(免责声明:本文来源于网络,仅做公益分享,版权归原作者所有,若有版权问题请告知删除!本文不代表本网站的观点和立场。)

热评话题